マスコミ業界大研究

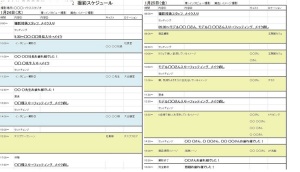

アシスタントディレクターのとある1日【ロケ編】

ロケ前の準備

10:00 出社

PCメールチェック

・取材先や出演者とのやりとり

・連絡事項やスケジュール確認

発注

ロケ車輌、ロケ弁当、収録テープ、撮影機材など、ロケで必要となる物を発注します。

前日ではなく、日程の余裕を持って発注する物もあります。

用意

デジタルカメラや三脚などの撮影機材(動作確認も忘れずに)、収録テープ、小道具、カンペ用スケッチブック、マジック、ビニールテープなどを数量まで確認し用意。

香盤表の作成

『香盤表』とは?

撮影の順序、撮影場所、出演者、小道具、音声の有無など、撮影のすべてが書かれた進行表のこと。ディレクターからの指示やスタッフ打ち合わせなどで決まったことをADが表にまとめます。

確認

取材先との打ち合わせ、取材先住所、撮影場所までの経路、交通の手配、駐車場の有無などを確認。

19:00 最終確認

ロケに向けて最終打ち合わせをします。資料や用意するものが揃っているか確認。

24:00 退社

先輩ADやディレクターと最終確認が終わり次第退社。

ロケが翌日の場合、準備が間に合わないことも・・・。徹夜作業となることもあります。

ロケ当日

7:00 出社

一旦会社に出社し、前日に用意しておいたロケに必要な備品等を持ち現場へ 。

※マイリュックの中身は、ガムテープ、ビニールテープ、軍手、カッター、はさみ、ティッシュ、マッキー、香盤表、台本、HDVテープ、バッテリーなどを詰め込んでいます。出演者やスタッフに「○○ある?」と聞かれたらサッと出せるように心がけます。

9:00 ロケ現場到着

制作・技術スタッフと打ち合わせ。ディレクターとロケの段取りをチェック。

10:00 出演者入り

出演者と関係者が到着。ロケの流れを簡単に打ち合わせします。

10:30 撮影スタート

ADは出演者やスタッフのサポートに徹します。

カンペ出しや、小道具出し(管理)、お茶出し、通行人の交通整理など、撮影がスムーズに進むよう目まぐるしく動きます。その場の状況に合わせて臨機応変に行動することが求められます。

13:00 昼食

発注しておいたお弁当が到着。ADは出演者やスタッフに配ります。

ADは次のロケ先への連絡や、撮影進行を確認しながら休憩を取ります。

14:00 撮影再開

出演者と簡単な打ち合わせの後、撮影再開です。

19:00 ロケ終了

機材の撤収、後片付けを済ませて会社へ戻ります。

21:00 帰社

・PCメールチェックなど、外出中に受けた連絡事項を整理。

・収録テープのチェックや翌日以降の編集作業へ向けて準備。

23:00 帰宅

後日、追加撮影(追撮)が発生した場合はADがカメラを担いで撮影に出向くこともあります。

【正社員・正社員登用あり】求人が9割以上! マスコミ業界で長く働きたい方を応援しています!

【正社員】でマスコミ業界に就職・転職!

キャリアトレインの就職・転職サポート求人は、正社員・正社員登用ありが9割以上です。

正社員としての就業を前提に、コンサルタントがあなたのスキルや経験、希望などを詳しくヒヤリングした上で、おススメの企業をご紹介しています。

未経験からの就職・転職成功率80%以上

キャリアトレインの就職・転職サポートでは、80%以上の方がマスコミ業界就業未経験から就職・転職を成功しています。

新卒、既卒、異業種からの転職者など、マスコミ業界で正社員として活躍しています。

未経験からの就職・転職を徹底サポート!

キャリアトレインでは、マスコミ業界に精通した経験豊富なコンサルタントが、皆様の就職・転職を徹底サポートしています。

①実例を交え、マスコミ業界の仕事や適性について具体的に説明!

②「志望動機」や「自己PR」など、履歴書や職務経歴書の書き方をアドバイス!

③希望や適性をヒアリングし、求人の中からマッチングする情報を厳選してご紹介!

④企業や職種別の面接対策を行い、面接のポイントやどんな質問がよく出題されるのなどをアドバイス!

⑤面接設定、年収交渉、入社日などの調整をすべてサポート!

きめ細やかなサポートで未経験者ならではの不安も取り除きます!

正社員になりたい方は120万人以上

それぞれのライフスタイルやワーク・ライフ・バランスなどにより、近年、働き方は多様化しているとはいえ、正社員として働きたいという方はまだまだ多く、できれば正社員に転職したいが、非正規雇用で働いている方(不本意非正規)の割合も非正規雇用労働者全体の14.3%※となっています。

※総務省「労働力調査」平成29年

その中で、15歳~44歳までの不本意非正規の方は約120万人もいます。

正社員とそれ以外の雇用形態の違いは、「無期雇用」か「有期雇用」になります。

正社員になると、就業規則に定められた定年まで、会社には雇用し続ける義務が発生します。

その他に、一般的に下記のようなメリットが考えれます。

正社員のメリット

■雇用期間の定めがない

就業規則に定められた定年、または定年後の再雇用後まで働くことができます。

労働契約法改正によって、2018年から「無期契約社員」とよばれる雇用形態も誕生しました。

「無期契約=正社員」ではありませんが、定年までは、雇用が継続される契約社員です。

雇用の継続という意味では、正社員との差はなくなりましたが、不測の事態が発生した際には、「正社員優先」という考え方は多いようです。

■給与面の優遇

一定の収入が保証されることに加え、毎年昇給やボーナスが支給されます。

また、退職金の支給も正社員のみが対象となっている会社もあります。

■福利厚生の恩恵を受けやすい

会社がお金をかけて社員の健康管理や様々な手当を支給します。

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険への加入はもちろん、家族手当、住宅手当、資格取得支援、保養所、社員旅行、企業年金などの様々な福利厚生サービスの適応対象となるケースもあります。

■転職の際に有利

正社員として働いていた実績は、契約社員や派遣社員としての経歴より有利になることがあります。

より責任感を持って働いてきたということの証明となります。

■社会的な信用を得られる

クレジットカードを作る際や住宅ローンを組む際、毎月の給与が安定して支給される正社員は審査に通りやすいと言われています。

■女性が働きやすい

出産時の産休、子育て時の育休、復帰後の時短勤務は、法律で定められた制度なので、正社員に限らず取得可能です。

ただし、非正規社員が育休を取得する為には条件がつきます。

①同一の事業者に1年以上雇用されていること

②子が1歳6カ月になる日の前日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

実際には、非正規雇用で「産休・育休をとり、引き続き同じ職場で働いている」という方は32.9%※で、3人に1人しかいない現実があります。

※日本労働組合総連合会「マタハラに関する意識調査」平成27年

正社員の人材サービス会社

正社員以外の雇用形態でも、ほとんど変わらない待遇を得られる会社もあるかと思います。

また、マスコミ業界のクリエイティブ系のお仕事に携わっている方は、やりたいことを優先し、雇用形態に拘らない方もいます。

ただ、多くの就職・転職希望者の方をサポートする中で、ほとんどの方が「正社員になりたい」と希望されます。

それは、「好きな仕事を長く続けたい」という覚悟の表れなのかと思います。

キャリアトレインは、そんな皆様の気持ちに応えられる人材サービス会社です!

「オモシロイ」を追求する会社 2017年度新人アシスタントディレクターに聞きました!

「TOKIOカケル」「いただきハイジャンプ」「全力!脱力タイムズ」「ニューベンゼミ」「訂正させてください」「見逃せない瞬間」「村上信五とスポーツの神様たち」など、バラエティ番組を中心に多くのジャンルの番組を担当している番組制作会社HIHO-TV。少数規模の会社としては珍しく、企画を立案し、制作の主軸となる番組も多い事から、社長を中心に企画・演出・プロデュース・編集等のディレクション作業を一貫して手掛ける事が出来る制作会社です。2017年1月に中途入社した長島さんと、2017年度新卒の信澤さんと萩原さんにお話を聞きました。

アシスタントディレクター 長島明裕さん

専門学校卒業後、番組制作会社のアルバイトを経て(株)HIHO-TVに中途入社。

なぜテレビ業界に?

中学の頃から、プレミアなどの編集ソフトを使って映像を編集したり、音をつけたりしてプロモーションビデオなどを趣味で作っていました。専門学校時代にはイベント制作のアルバイトを経験し、モノづくりをすることに楽しさを覚えるようになりました。卒業後、明確にやりたいことが見付からず、番組制作会社でアルバイトをしていたのですが、そこではエディウスという編集ソフトを使って30分ほどのバラエティ番組を編集することを担当していました。ディレクターが撮ってきた映像を編集することがメインだったのですが、自分でもバラエティ番組を作ってみたいと思うようになりました。

ADの仕事で大変だと思うことは?

リサーチ業務が想像以上に多く、取材先などへの交渉もしなければなりません。相手にこちらの意図が正確に伝わるように話したり、わかってもらえるようにするのが大変です。でも、仕事でわからないことがあれば先輩達が丁寧に教えてくれるので安心です。

ADの仕事とは?

ディレクターが考えていることや必要としていることを察して、ゴールは何であるかを理解した上で動く仕事だと思います。僕は入社して半年が経ち、番組制作の流れは掴んできましたが、もっと先回りして動けるようになりたいです。

テレビ業界を目指す人にメッセージを

テレビの仕事だけではないと思いますが、どんな仕事でも慣れるまでは大変です。テレビ業界は休みがないとか言われていますが、そんなことはありません。HIHO-TVでは、上司が社員の勤怠を管理しているので、休めていなかったりしたらちゃんと気遣ってくれます。不安に思わず挑戦して欲しいです。映像が好きで、やりがいを求めている人にはぴったりの仕事だと思います。

アシスタントディレクター 信澤夢乃さん

専門学校卒業後、新卒で(株)HIHO-TVに入社。

なぜテレビ業界に?

中学の頃、ある深夜番組が大好きで漠然とテレビ業界に興味を持ち、映像系の専門学校に進学しました。両親が2人とも専門職で、好きなことを仕事にしているのを見て育ち、私も好きなことなら頑張れると思ってテレビ業界に入りました。

入社後、まず何をしましたか?

パソコンに慣れることから始めました。専門学校ではワードとかエクセルなんかは使ったことがなくて、しかもWindowsでした。HIHO-TVでの番組制作ではMacを使用するので、そこから全部教えてもらいました。

ADの仕事は想像通り?

私は専門学校の時に番組制作会社でのインターンシップを経験していました。だから「こんなものかな」(笑)という感じです。でもリサーチ業務は想像していたよりも多いかな。頭でイメージしたことや自分のやりたいことが実現出来たらもっと楽しいだろうなと思います。

将来の夢は?

ディレクターになりたいと思って会社に入ったのですが、最近はプロデューサーにも興味を持ち始めました。ディレクターは自分の作りたいものを形にする為に譲れないものを持っていると思うのですが、プロデューサーはコミュニケーションスキルを持って進めていくイメージです。私はどっちに向いているのか模索するようになりました。

テレビ業界を目指す人にメッセージを

テレビが好きなら、番組企画~タレントキャスティング~収録~編集~オンエアまでの過程を知ることは面白いと思います。

アシスタントディレクター 萩原一将さん

大学卒業後、新卒(株)HIHO-TVに入社。

映像業界以外を志望していたそうですが?

大学で映画批評を学んでいたので、元々は映画業界を志望していました。でも同じ映像業界でテレビ番組制作から学べることがあると思い、HIHO-TVを志望しました。実際に、収録やロケなどから学べることがたくさんあります。もし、将来映画業界を志望するとしても、まだまだ自分が何をしたいのかわかっていないので、番組制作の仕事を通じてたくさん吸収していきたいと思っています。

「ヒゲ」の専門家!?

入社後すぐにHIHO-TVが1社単独で手掛けた特番に配属されたのですが、その番組内で「ヒゲ」について取り上げました。専門家にリサーチを重ねているうちに、「ヒゲのかたさ」については相当詳しくなりました(笑) 専門家の方にリサーチをお願いする時は、こちらも下調べをし、ある程度理解した上で連絡をしないといけないと感じています。

テレビ業界を目指す人にメッセージを

モノを作ることが好きで、チームで協力しながら一つのモノを作りたいと思っている人は向いていると思います。

HIHO-TVの社風は?

信澤:フレンドリー!社長と一緒にADも仕事をすることもあるし、社員同士の距離が近いと思います。「あんまり大きい制作会社だと、自分の出番が回ってこない」とインターンシップとかで聞いたことがあって、経験を積む為には少数精鋭の制作会社が良いなと思いました。

萩原:社長が社内にいて時間がある時は、「どう?」とかADにも声をかけてくれます。先輩達もみんな忙しくしているのですが、気遣ってくれているのがわかります。

長島:番組一つを作るにしても、コミュニケーションを大事にして作っているのがわかりますし、困ったことがあっても上の人達が話しかけてくれるので早く解決することが出来ます。僕はHIHO-TVの求人広告に、「アットホームな会社」と書いてあったので惹かれて入ったのですが、本当にその通りでした。

☆社内イベントも豊富☆

誕生日会

歓迎会

ランチ

飲み会

BBQ ・・・etc

社員同士の親睦を深めるイベントがたくさん!

これから期待していることは?

信澤:今は特番担当なのですが、元々興味があった深夜番組を作ってみたいです!

長島:HIHO-TVはバラエティ番組が中心ですが、ドラマや音楽系の番組もやってみたいです。

萩原:やっぱり人が増えると嬉しいです。女性スタッフが多いので、男性のAD希望者も是非!

硬派な社会派ドキュメンタリーを得意とするDsTOKYO

元女優の高樹沙耶容疑者が大麻取締法違反により現行犯逮捕された事件。なんとDsTOKYOのスクープなのです!DsTOKYOは情報・報道・ドキュメント番組を中心に、警察や病院の密着取材など、数々の話題作を制作してきました。そんな制作現場の最前線で活躍するDsTOKYOの皆さんにお話を聞きました。

取締役社長 三井 貴美也さん

<プロフィール>

1988年中央大学法学部卒業。同年㈱テレビ山梨入社、報道局に配属され警察担当記者となる。身代金目的誘拐殺人事件やオウム真理教事件、大物政治家の脱税事件など様々な事件を取材、数々のスクープを飛ばす。96年、東京に活動の場を移し情報・ドキュメンタリー番組のディレクターとして活躍。2000年に自ら制作会社を立ち上げ、幅広いテーマの番組を制作。最近では海外との共同制作も行っている。

□■情報・報道・ドキュメンタリー番組の制作とは?□■

他のジャンルの番組との違いはありますか?

まず全ての番組は、視聴者(国民)のためにあります。その意味ではジャンルに関係なく、テレビ制作の根本は全て一緒です。さらにそのジャンルの違いも、近年はボーダーレス化が進んでいます。例えばバラエティ番組では、タレントがエベレストに挑戦したりダンス大会で頂点を目指したり…とドキュメンタリーの手法が多用されています。一方ニュース・情報番組でも、お笑い芸人がコメンテーターやレポーターとして登場することも珍しくなくなりました。作り手にはオールマイティなセンスが求められています。

それではジャンルによって何が違うのか?それは視聴者のニーズによって作り方が違います。視聴者の「知りたい」という欲求に応えるのがニュース・情報番組です。そこでは何よりも公平性・正確性・速報性が求められます。これに対し視聴者に「娯楽」を提供するのがバラエティ番組です。笑いやクイズ・歌など様々なエンターテイメントによって視聴者の心を豊かにする演出が必要となります。当然のことながら視聴者のニーズが変われば、作り方も変わります。だから時代が移り変われば、テレビ番組も変貌するのです。

大変なところは何ですか?

まず皆さんに言いたいのは、仕事で一流になろうとしたらどこの世界でも大変です。何かを犠牲にしなければ、一流を手にすることは出来ません。その上でテレビ制作の現場を見た時に、「勤務が不規則で拘束時間も長くて大変だ」と言われますが、実は本当に大変なのはそこではありません。ディレクターであれば、いかに他人と違う独創的なVTRを作れるか?が勝負となります。10人のディレクターと同じVTRしか作れないのなら、仕事は10回に一度しか回ってきません。そこでキラリと光る個性を見せるからこそ、頭角を現すことが出来るのです。そのためディレクターは独自のアプローチで「いかに視聴者に分かりやすく伝えられるか?」に頭を捻ることになるのです。

やりがいや魅力は何ですか?

テレビの最大の魅力は、日本全国の(海外共同制作なら世界中の)人々に自分のメッセージを伝えられることにあります。1時間の番組を作るとするなら、公共の電波をまるまる1時間独占出来るのです。仮にその番組の視聴率が10%を記録したとしましょう。単純計算で1200万人の人が番組を見てくれたことになります。

警察番組を制作していると、「私はテレビで警察24時を見て刑事を志しました」という警察官に出会うことがよくあります。人の人生をも左右するテレビの影響力もやりがいのひとつです。また有名芸能人が逮捕される瞬間をスクープすれば、他のテレビ局、新聞社、雑誌社が一斉に後追い報道します。それを高見の見物するのは鳥肌が立つほど快感です。

□■DsTOKYOについて□■

社名について

社名「ディレクターズ東京」(DsTOKYO)には、「テレビ制作の主役はディレクターである」というこだわりがあります。ディレクターとは映画で言えば監督にあたります。ディレクターが番組の方向性を決め、演出上の責任を全て負います。そんなプロフェッショナルの集団がディレクターズ東京なのです。

また「東京」にも意味があります。そこは言わずと知れた世界有数のメガシティー、主戦場としては最高の舞台と言えます。そこから全国へ、世界へ、様々な番組を発信したいという想いが込められています。業界内では「Ds(ディーズ)」と呼ばれることもあります。

DsTOKYOではどんな方を求めていますか?

ディレクターズ東京という会社は多様な人材を求めています。テレビがこの世に誕生して60年余り経ちますが、いわゆる王道はありません。どんな人でも成功する可能性を秘めています。その理由は、さきほど申し上げた通りテレビが時代を反映し変貌するメディアだからではないでしょうか。「We Can Do It!」ぜひチャレンジしてみて下さい。

■ディレクター Tさん(テレビ業界5年目)

<プロフィール>

4年制大学卒業後、1年間就職浪人をしたあと、DsTOKYOに入社。2年間ADを経験後、3年目からはディレクター修行に入る(ディレクター修行中は、短い尺の番組ではディレクターとして立ち、長尺などに関してはロケディレクターを担当)現在は、主に特番のディレクターとして活躍。

番組制作の仕事を志望した理由は何ですか?

人が見たことの無い景色や、真実を伝える仕事をしたかったからです。

理想と現実のギャップはありましたか?

理想が大きくなかったため、ギャップはありませんでした。しかし、オンエアまで時間がかかっていることには、驚きました。(仕込~ロケ~編集~オンエアのスケジュール感)

どんな風に仕事を覚えましたか?

わからないことは、まわりに聞き、「わからないまま」にはしませんでした。

ディレクターになる為に努力したことはありますか?

ディレクターがオフラインをしているときには、隣にいるなどして、PCの使い方や、VTRのつなぎ方を盗みました。構成も、一緒に作るなどして構成の書き方を覚えました。

何が出来たら一人前ですか?

日々、常に勉強中です。ディレクターにはゴールはありません。

新人にはどうあって欲しいですか?

社会に出る前に、基本的な社会人としてのルールは覚えて入社して欲しい。(報告・連絡・相談や、挨拶をしっかりする。メモを取るなど)あとは、早くディレクターになりたい!という気持ちを常に持って、仕事をしてほしいです。

情報・報道・ドキュメンタリーを制作する上での心構えはありますか?

自分が「絶対にこれだけは負けない」という分野を作ることです。

これからのテレビ業界で求められるスタッフとは?

分け隔てなく様々なジャンルが担当でき、その中でも自分の強みがあるジャンルがあるスタッフ。

ADになろうとする方にメッセージをお願いします

見た目ほど華やかな世界ではなく、地味な作業や仕事が何年も続きますが、続けた先にしか見えない景色が必ずあるので、向き、不向きを即決するのではなく、とりあえず続けることが大事です。

アシスタントディレクター 百丸 遼さん

2014年入社:専門学校卒

出身地:宮崎県田野町

なぜ番組制作の仕事を選んだの?

元々、警察官を目指していましたが、ある時「なんで警察官を目指したんだっけ?」と考えた時、テレビで見た警察密着系のドキュメンタリー番組であることを思い出したんです。テレビは人に夢を与えることが出来るのだと思い、番組制作の仕事を選びました。

DsTOKYOを選んだ理由は?

業界を目指した理由である、警察密着ドキュメンタリーを制作していたという事が一番の理由です。

内定を得る為に頑張ったことは?

面接などで「自分がどのような番組を制作していきたいか」「これからの目標」などを明確に言えるようしっかりと考えました。

テレビ業界を志すにあたり、やっておいた方が良いことは?

いっぱい遊ぶ事も、なにかの肥やしになると思います。

現在の担当番組は?

社内制作番組を担当しています。

テレビ朝日「VSスーパードクター」、BS日テレ「緊急出動!ドクターヘリ」

新人時代に心掛けていたことは?

先輩や上司が言った事はとりあえずメモ!同じことを何度も聞かないように心がけていました。

番組制作者として大切にしていることは?

取材対象者への感謝の気持ちです。あくまで取材をさせて頂いてるんだという気持ちは必ず持つようにしています。

番組制作の仕事を頑張れる理由は?

大変だなと感じる瞬間ももちろんありますが、それを超えるくらい「仕事が楽しいな」と感じるので。

将来の目標は?

ジャンルを問わないディレクターになりたいです。

番組制作の仕事は「休めない帰れない」というイメージは本当?

大げさだと思います。ただし、普通の職種よりは休めないし、帰れないと思います。

DsTOKYOはどんな会社?

意見の通りやすい会社。1年目でも、意見を述べればちゃんと考えてくれる会社だと思います。チャンスが皆平等に訪れると思います。大きい会社では長い下積みを積まないと訪れないチャンスも、DsTOKYOでは、すぐにチャンスが訪れるかも!

「制作スタイルを大改造しました! ~タノシナルが作る、新しい制作システム~」

2012年、テレビ番組の制作&編集スタッフが集って創設した「タノシナル」これまでの制作現場のあり方を大きく変え、独自の制作スタイルで、いま注目の制作会社です。

番組制作はもちろん、数千人規模のイベント、メジャーな企業とのコラボ企画、そして自社が運営する新たなWEBサイト展開も進めています。

取材でうかがった会議スペース(下の写真)は、まるでインテリアショップかカフェのよう!

ご挨拶した際にいただいた名刺もとってもユニーク!

上下関係や役職がないフラットな制作体制なので、名刺に肩書はありません。それぞれができる仕事にチェックを入れるシステムなんだそうです。

『みんなでつくる!』が会社の基本姿勢のため、全員「パシリ」にチェックが入っていたのが印象的でした。

プロデューサー、ディレクター、ADといった従来の職制を廃止。全員が「クリエイター」というフラットな制作体制とは一体どんなものなのか? 社員の方にお話をうかがいました。

佐久間実空(さくま・みく)さん

別の制作会社から転職。TOKYO MX「エクストリームBeauty」で演出を担当。

伊藤宏治(いとう・こうじ)さん

大手ポスプロから転職。テレビやイベントの映像編集、自社サイト「ソノテガ!」のプロジェクト管理を担当。

小林龍介(こばやし・りゅうすけ)さん

別の制作会社から転職。番組のテロップやイベントのロゴデザイン、舞台美術やグッズ製作まで幅広く担当。

天谷窓大(あまや・そうた)さん

元大手IT企業のプログラマー。社内のシステム構築、自社イベント「エクストリーム出社」などを担当。

クリエイターが本来の演出作業に集中できるシステム!

━━ 佐久間さんは別の制作会社から転職されたそうですが、タノシナルに入社して思ったことは?

佐久間:クリエイターが演出作業に集中できるタノシナルの制作体制に驚きました!

佐久間:クリエイターが演出作業に集中できるタノシナルの制作体制に驚きました!

━━ 具体的には、どんな体制なんでしょうか?

佐久間:一つは、ロケ場所探しや映像使用の許可取り、ネタのリサーチといった仕込みの業務を「コーディネーター」という専門スタッフが担当してることです。

━━ 「仕込み専門のスタッフがいる」というのはスゴイですね!

佐久間:数多くの制作現場を経験してきた方たちなので、ADさんがやるよりも、プロの仕事をしてくれるから心強いんです!

小林: 僕は、元ADなんですけど、うちのコーディネーターさんは仕事が早い!

佐久間:これって“ADあるある”だと思うんですけど、インタビューの文字起こしがあるのに、許可取りやリサーチもしないと間に合わない・・・…みたいなことありますよね。

小林: あるある!泣きそうになるよね(笑)

佐久間:でもタノシナルには、コーディネーターさんがいるから。私がロケとか現場に出ていても動いてくれているので、安心して現場に集中できます!

━━ 演出作業で頭がいっぱいのときに、これは助かりますね!

佐久間:そうなんです! 今ってコンプライアンスとかも厳しいから「抜けてた」「忘れてた」じゃ済まないことも多いので、めっちゃ助かってます。

うちでは編集室に寝泊まりすることはありませんね

━━ 伊藤さんは、ずっとエディターとしてお仕事をされてきたんですね。

伊藤:はい、そうですね。新卒で入って10年以上、大手ポスプロでエディターをやってました。その頃は、毎日毎日編集室にいて……もう住んでるって感じでしたね(笑)。

人気のトーク番組担当だったんですけど、膨大な収録テープに囲まれて、ずーっと卓の前に座っていましたね。

━━ 聞くだけでも過酷な環境ですね……

伊藤:そうですね、スタジオの予約表に普通に“10時~34時”って書いてあるんですよ。「34時ってなんだよ!」って(笑)そんな環境で仕事を続けることに疑問を持ち始めたとき、タノシナルで働いている友人に誘われまして…… 迷わず転職しました。

天谷:おお…… そうなんだ!

━━ タノシナルでは、ポスプロの編集室は使わないんですか?

伊藤:使いませんね。タノシナルには、テロップやイラストなどをつくるデザイナーとエディターから構成される「編集デザインチーム」というのがあって、編集室に一切入らないで、社内で映像を作れるんですよ。

佐久間:デザイナーさんもエディターさんも経験が豊富なので、私がオフラインしたデータを渡してイメージを伝えるだけで、どんどん形にしてくれるんです。

佐久間:デザイナーさんもエディターさんも経験が豊富なので、私がオフラインしたデータを渡してイメージを伝えるだけで、どんどん形にしてくれるんです。

小林:僕は主にデザインを担当してますが、社内のみんなでつくっていく感じが楽しいですね。

ぶつかる時もあるけど(笑)

━━ 制作会社だとテープの入った大量の紙袋を見かけますが、こちらにはありませんね?

伊藤:はい。それはテープで編集しないからです。タノシナルでは、ファイナルカット、もしくはプレミアを使ったデータ編集しかやりません。だから僕、もう何年もハコ(編集室)に入ってないです。

佐久間:やりくりテープとか、この会社に入ってから見ないですね。

小林:タノシナルでは、テロップを入れる時もデザイナーとエディターの作業環境をネットワークでつないでデータ編集してるんです。

━━ “作業環境をネットワークでつないでいる”…… どういう事ですか?

伊藤:社内のサーバーに全社員がつながっていて、ロケやスタジオで収録した素材を誰でもさわれて作業ができるってことです。

だから、オフラインしたデータをもとにみんなで一斉に作業したりもできるんです。

一度に複数のデザイナーがテロップを入れたり、エディターが加工したり…… これで作業効率がかなりアップしましたね。

佐久間:私がつないだ拙いオフラインが、見る見るうちに変身しちゃうんです!

「朝早く来て、早く帰る」がモットー

佐久間:タノシナルは、朝9時半の始業ですからね。前いた会社は昼過ぎにボサボサ頭で出勤して、そのままダラダラと徹夜勤務という環境だったので、最初は時差ボケ状態でしたね(笑)

天谷:朝出てきて、みんなで一斉にオフィスを掃除するんです。だからゴミもたまらない。

佐久間:そう!部屋がキレイって仕事にもイイ影響が出るんだなって気づきました。気持ちに余裕みたいなものが生まれるんですよね。

━━ 朝早く始業して、遅くまで作業していたら、大変ですよね?

佐久間:うちは基本的に残業禁止なんです。遅くまで残っていると「早く帰らなきゃ!ちゃんと個人の時間を大切にしないとダメだよ!」と言われます。

伊藤:最初は「今日のうちに片づけちゃいたいのに……」と不満な気持ちもあったんですけど。

小林:そう!そう!でも、夕方仕事が終わって、空いた時間でライブに行けたり、他業界の友達と遊ぶことができたり。すごい暮らしに色が付きましたね。

佐久間:あー、その感じすごくわかります。ずっとデスクにいては思いつかない発想が、外に出るとたくさん吸収できちゃう。

伊藤:タノシナルに来る前は、編集室と自宅の往復だったからな(笑)

伊藤:タノシナルに来る前は、編集室と自宅の往復だったからな(笑)

佐久間:伊藤さん、社内で息子さんの話をすることが増えましたよね。

小林:奥さんにしかられた話も多いけどね(笑)

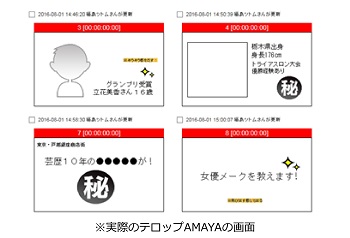

テロップ原稿が簡単にできちゃうシステム

天谷:僕は元の会社ではプログラマーだったんですが、タノシナルにきて、はじめにやったのが「テロップAMAYA」というテロップ発注システムの作成です。

━━ 「テロップAMAYA」とはどんなものですか?

天谷:僕は、映像制作の現場ははじめてだったんですが、「これからテロップ原稿を作らなきゃ……」という声をよく耳にしたんです。

天谷:僕は、映像制作の現場ははじめてだったんですが、「これからテロップ原稿を作らなきゃ……」という声をよく耳にしたんです。

オフラインって結構大変じゃないですか、なのにそれが終わってテロップ原稿を作らなきゃいけない。みなさんバテバテの中でやってるんですね。

佐久間:わかるー(笑)

天谷:そこで、ナレーション原稿を流し込むだけで、テロップ原稿がつくれるシステムをつくってみたんです。

小林:これは画期的だと思う!

天谷:まだ手書きの方も多くて、スタッフ間で共有できないこともあったので、原稿の作成から発注までを手軽にネットでできるシステムにしたんです。

天谷:まだ手書きの方も多くて、スタッフ間で共有できないこともあったので、原稿の作成から発注までを手軽にネットでできるシステムにしたんです。

ネット上で原稿の確認ができるので、いつでも他の社員がチェックすることが可能です。

また担当者が原稿を修正すると登録している社員に自動的にお知らせメールが入ります。

小林:これは画期的だと思う!

“タノシナルが変わったことをしている”とアメリカから視察に!

━━ なんでも先日、編集デザインシステムのウワサを聞いたスゴイ方が来社されたそうですね。

伊藤:はい。来社されたのは、AdobeのAfter Effects(アフターエフェクツ)の米国シアトルの開発スタッフさんたちです。

佐久間:Adobeといったら国際的な企業じゃないですか!ビックリしましたね(笑)

伊藤:僕らのようにテープを一切使わず、専門のデザイナーを置いたり、効率的なシステムを構築して運用しているのは珍しいらしく……視察にいらっしゃったんです。

天谷:どうしてウチを?と聞いてみたんですけど「Adobeのソフトをすごく変わった方法で使用していると聞いたので」と答えが返ってきて…

小林:タノシナルにしかできないことをやっていると、いいことあるんだ!って思いました(笑)。

伊藤:いまシアトルの開発チームのシミュレーションに協力しています。

自社イベントで有名企業とコラボレーション!

━━ 映像制作以外にも、新たな領域にどんどんチャレンジされていますね。

天谷:タノシナルでは、非日常的なことをやってから出社する「エクストリーム出社」というイベントを行っています。

約100人の会社員が通勤途中に参加した「早朝水鉄砲運動会」

小林:エクストリーム出社は、もともと天谷の個人活動だったものをタノシナルで事業化したんです。

天谷:アマゾンジャパンさんとコラボして朝から「水鉄砲運動会」をやったり、好きな化粧品が使える「コスメバイキング」を開いたり、いろんな企業さんとコラボさせていただいてるんです。

伊藤:それといま、タノシナルが運営する自社サイトをスタートさせるべく、全社プロジェクトが動いています。依頼された仕事するだけではなく、自分たちが楽しくなることを自分たちの会社で行っていきたいと思っています。

━━ タノシナルは新たなメンバーを募集されますが、どんな人に応募してきてほしいですか?

天谷:新しいことをやってみたい人、いま仕事の環境を変えてみたいと思っている人。

佐久間:やりたいことがあるんだけれど、どうしていいかわからない!という人もぜひ!

伊藤:あとは、めちゃめちゃ過酷な現場にいる人、ぜひ一度タノシナルに来てみてほしいです。

小林:タノシナルのドアを開けるてみるとおもしろい事が待っていますよ(笑)。

先輩ADが語る「これが僕らの原動力」~厨子王流“TVディレクターの目指し方”~

日本テレビ『ザ!世界仰天ニュース』や『所さんの目がテン!』など、情報バラエティ~ドラマまで、幅広いジャンルの番組を数多く手がけている厨子王株式会社。番組制作会社では珍しい企画総合演出番組が多いのが特徴です。そんな厨子王(株)で働くアシスタントディレクターの皆さんにお話を聞きました。

厨子王株式会社 アシスタントディレクター 速水勇さん

大阪府出身/尚美学園大学 芸術情報学部卒

大学卒業後、技術会社に就職。1年後、厨子王(株)に中途入社。

担当番組:『所さんの目がテン!』

厨子王に入社した経緯は?

大学が映像とか音響を学べるところで、最初は音声マンとか音関係がやりたくて入ったんですけど、映像ゼミに入ったことがきっかけで制作の方に興味を持つようになったんです。

卒業後は技術会社に就職したのですが、その会社は制作業務もやっていて、やっぱり最初から最後まで一貫して携われる制作業務の方が楽しいなと思って。そこで仲が良かった人が先に厨子王に入っていて、紹介を受けて僕も入ったんです。

最初の担当番組は?

日本テレビの番組で、ミステリー小説を再現ドラマにしてスタジオの人が謎解きをするみたいな番組だったんですけど、すぐに終わってしまって。そこから『ザ!世界仰天ニュース』を1年半くらい担当して、その後、今も担当している『所さんの目がテン!』という流れで来ました。

これまでに一番大変だったことは?

思っていたのとほぼ一緒だったっていうのはあるんですけど、技術会社にいた時からテレビ業界についてはなんとなくわかっていたので。2~3日寝られないとか、僕は大丈夫ですし(笑)。ディレクターと意思疎通を図るのが大変ですね。こっちはいいと思っていても、ディレクターは違うと思っていたり、現場に入ってからトラブルになってしまうのは辛いです。

頑張ってこられた原動力は?

僕はそもそもテレビ業界しかやりたくないっていう意思がありました。絶対にディレクターになって、業界に居続けるっていう芯がずっとあったんです。なのでブレませんでした。怒られてもそこを原動力にしてきたということはありましたね。辛い時もいっぱいありますが、辞めたいと思ったことはないです。

テレビ業界に一生居たいと思ったのはいつ?

技術会社から転向した時から腹を決めていましたが、仕事は最初から本当にずっと楽しくて、制作の仕事をしていなければ人生で行かないような場所に行ったり、知らない世界を垣間見れる楽しさがあります。

アシスタントディレクターの仕事で一番楽しいことは?

現場をいちばん把握して全部を仕切れるところです。ADが情報収集してきたことを、ディレクターが知らないとか。「俺の方が知ってるぞ」なんていうちょっとした優越感とか(笑)

「でもこうした方が面白いんじゃないですか」っていう提案とかまで出来たらいちばん面白いと思います。

後輩を育てる苦労はある?

正直言ってしまうと、あれこれ教えるより自分でやった方が楽なんです。でもそれだと後輩が伸びないので、任せる勇気っていうのがいるのかも知れませんね。

テレビ業界に入る前にやっておいた方が良いことは?

入ってから覚えることの方が多いから、特にないんですけど。ただ、Word、Excelとか、パソコンが使えないのは不利かも知れないです。映像の知識は特にいらないと思います。

あとは、テレビをたくさん見ることじゃないですかね。番組制作の仕事はやっぱり好きじゃないとやってられないと思います。

厨子王のここが良い

厨子王は社内の雰囲気が良くて、みんな仲が良いです。普段の担当番組以外にもヘルプで色々な番組を手伝うこともあるので、ほぼ全員と関わることが出来ます。みんなとフラットに話が出来る風通しの良い会社です。

テレビ業界を目指す人にメッセージを

やりたいって思ったら僕はやった方がいいと思うんです。興味があるなら飛び込んでみるっていうのは絶対に良いことだと思います。そして、やると決めたら簡単に諦めない心を持ってほしいです。

厨子王株式会社 アシスタントディレクター 木村翔太さん

山梨県出身/東京工科大学 メディア学部卒

大学卒業後、新卒で厨子王(株)に入社。

担当番組:『ザ!世界仰天ニュース』

厨子王に入社した経緯は?

高校の時に学園祭で劇をやったんですけど、なぜか僕が台本を書くことになって。やってみたら裏方ってすごく面白いなって思ったんです。つくることの楽しさを知ったことで、テレビ業界に入りたいと思って、大学はメディア学部に入りました。

就活ではテレビ関係しか受けていなかったのですが、厨子王の会社説明会に行った時、社長が「全局制覇する」って言っていて、それが自信に満ち溢れていて、自分もこの人についていったら成長できるんじゃないかと思って厨子王に入りました。

担当番組は?

入社してからずっと『ザ!世界仰天ニュース』ですが、合間合間で特番もやっています。『仰天ニュース』は長い番組なので、ルールとかスケジュール感とかが決まっていて、それを把握しているのでやりやすいんですけど、特番は決まっていないことが多いので、臨機応変に対応しなければならないのが大変だと思います。タレントさんが出るロケとか、『仰天ニュース』ではあまり経験しない感じの番組もやってみたいと思っているので、特番でそういう機会があるのは楽しいです。

現在の目標は?

ディレクター試験に早く合格することですね。

ディレクター試験とは?

年に1回社内で行われる試験で、それに受かったからと言っていきなりディレクターの仕事を任されるというわけではないんですが、ディレクター候補ということで給料面でも少し違ってきます。1年以上在籍していれば挑戦可能で、毎年テーマがあって、例えば今年は「『夢』をテーマに5分の番組を作ってください」というものでした。テーマがない年もあって、「どこどのスポンサーで、こういう時間帯で流れる5分のCMを作ってください」というのもありました。おのおの5分の尺で作るんですけど、情報を詰め込もうとすると時間がなくなったり。

ディレクターになるために努力していることは?

この仕事をしてるわりにはあまりテレビを観る時間がないんで、もっといろんな番組を観て、テロップの入れ方とか、演出の仕方とかを勉強したいなと。

あとはやっぱり身近にディレクターがたくさんいるので、その人たちを見て吸収していきたいなと思っています。

ディレクターになったら作りたい番組は?

スタジオ収録の時に、自分が作ったVTRが流れるんですが、それを観てお客さんが驚いてくれたり感動してくれたり、そういった反応を見れるだけでもやりがいを感じる瞬間なので、ディレクターになって人の心を動かすようなVTRを作れるようになりたいです。

厨子王の良いところは?

上から下までみんな隔たりなく、話しやすいというか、フレンドリーって言うのとはちょっと違うかも知れないですけど。みんな仲が良いからチームワークはすごく良いと思います。やっぱり番組はみんなで作ってくものなので、そこは大事だと思います。

あとはグループ会社に編集所があったり、あと最近は車両会社も立ち上げようとしていて。

ロケとか編集とかを、外部に頼らなくても出来るっていう部分が良いと思います。

会社の行事は?

年明けに研修旅行っていうのがありますね。基本的には、1年以上在籍している人は皆行けるんですけど。特別な理由がなければほぼ全員行きます。昨年はグアムで、その前はセブ島に行きました。

研修旅行では何をするの?

普段、制作の人しかVTR作りはしないと思うんですけど、例えば総務の人とか。研修旅行では全社員を何班かに分けて、15秒のCMを5本ずつぐらい作って、競い合うんです。行った先で商品を買って、それをCMみたいにして。1日だけ自由時間はあるんですけど、あとはみんなで撮影して編集したり。1位になった班は、ごほうびがもらえるっていう。

テレビ業界を目指す人にメッセージを

なかなかテレビ業界で働くことをイメージすることは出来ないと思うんですけど、入ってみたら最初はもしかしたら「あれ?なんだ、楽勝じゃねーか」って思う部分もあるかも知れないんですけど、でもやっぱり大変なときはホントに大変で。でもそんな時でもくじけないで、前向きに頑張れる心の強い人が入ってくれたらと思います。

あとはやっぱり責任感を持つことが大事です。自分の担当しているものを完成に持っていく、そういう気持ちがある人と仕事をしたいなと思います。

厨子王株式会社 アシスタントディレクター 大熊早貴さん

神奈川県出身/日本大学 生物資源科学部卒

大学卒業後、他社の制作会社を経て厨子王(株)に中途入社。

担当番組:『珍種目No.1は誰だ!?ピラミッド・ダービー』

番組制作を志望した理由は?

大学が理系だったんですけど、番組制作の仕事もずっとやってみたいと思ってたんです。

テレビが好きで、単純にミーハーだったんです。どうやって作っているのかなっていう、テレビの見えない部分に興味がありました。大学時代はイベントのアルバイトとかしてたり、非日常が好きだったっていうのもあります。体力とか必要だし、やるなら若いうちから入った方が良いと思っていました。就活では技術職の会社も受けていたのですが、普通のオフィス勤めよりいろいろな経験が出来るし、普通なら行けないような所に行けたりとか、絶対楽しいと思って飛び込みました。

担当番組は?

今はTBSの『珍種目No.1は誰だ!?ピラミッド・ダービー』を担当していますが、入社してからはいろいろな番組を転々として定まることがないです。NHKの番組もやっていますし、『トコトン掘り下げ隊! 生き物にサンキュー!!』とか日本テレビの『ザ!世界仰天ニュース』も担当しました。

色々な番組を渡り歩く大変さは?

マニュアルがそれぞれの番組でバラバラなので、手探りでようやく覚えたなと思っても、番組が終わったり。そういったことは大変ですけど、毎回違うことがやれるので面白いです。

これまでで一番大変だった仕事は?

TBSの番組で女性タレントと一緒に「ツナ缶づくり」をするという企画があったんですけど、マグロを釣るところから始まるんです。マグロ漁に5日間出て、缶詰工場に2週間くらい泊まり込みでやったんですけど、もう帰りたくて帰りたくて。朝5時に漁に出て一日中ずっと船の上で、酔って吐いて、これはやばいと。で、それ以上粘るのは断念したという・・・。

女性スタッフならではのエピソードは?

一般の方の家にお邪魔する時などは、女性スタッフの方が安心してもらえる気がします。男性スタッフより良いとよく言われますね。あと、いち視聴者として女性目線だと良いことはあります。特に女性目線の番組を作る時には、男社会のテレビ業界はどうしても偏ってしまうので。

女性スタッフならではの大変なところは?

男性に比べて力がないことです。撮影機材が重いので。ロケ行く時も力が欲しいなといつも思います。

作ってみたい番組は?

もともと大学で環境保全系の勉強をしていたので、エコ番組に憧れて入ったんです。自然の力で電気を作るとか、勉強していた知識を活かしたいと思っています。これまで全然活用されていないので、忘れかけてるけど(笑)

テレビ業界にはどんな人が向いている?

テレビが好きな人。単純作業よりいろいろなことをやりたい人。アクティブに新しいことをしたい人。興味を持って色々調べたり興味を持って出来る人がいいと思います。そして、ストイックじゃないとですね。私は寝れないとかは覚悟して入っているんですけど、風邪もひかないし、丈夫なのかな(笑)

辞めたいと思ったことは?

ツナ缶の時もちょっと思いましたけど(笑)でも、実際に辞めようと思わないのは、番組の節目節目で達成感を感じられることが大きいですね。番組が過酷であればあるほど(笑)

新たな番組を一から始める時も楽しいと思えます。

自分がリサーチした人をディレクターに選んでもらえて、放送に出演してくれたりする時も達成感が味わえます。ADは一番最初に提案することができる立場なので楽しいです。

今チャレンジしていることは?

月に8日は休みを取る制度があるんですけど、効率良く仕事をして休めるようにしたいです。いろいろな場所に出かけたいです。外で得た知識で仕事に活かせることもあるので。

厨子王の良いところは?

シャワールームや仮眠ベットがあるのは安心感です。いざというときに使えるので。人間関係も和気あいあいとしていますね。よくみんなでご飯を食べに行ったりとかもします。

テレビ業界を目指す人にメッセージを

少しでも興味があるなら入ってみた方が良いです。私が本当に興味だけで受けて入ったので(笑)仕事が過酷だということだけがネックでしたが、入ってみて楽しいことはいっぱいありましたし、いろいろなことにチャレンジ出来ます。